【 料理人でもわかる 】行動経済学の基礎となるプロスペクト理論をわかりやすく説明

PRを含む

『 人間は合理的に考えて意思決定しているのだろうか? 』この疑問をもって生まれたのが「 行動経済学 」です。

そのなかでも、基礎となる理論がプロスペクト理論

今回は、プロスペクト理論を料理人でもわかるように、事例を交えてわかりやすく説明します。

こんにちは!

料理人になり、独立開業して15年になるよしさんです。

この記事では、人がお金とかかわるときの心理状態が理解できます。

お金とかかわる時の心理状態が理解できれは、日常生活でお金や資源を上手に使うことの大切さがわかります。

そして行動経済学は、将来の幸福を考えるためのヒントや考え方を提供してくれる学問です。

プロスペクト理論とは

プロスペクト理論は、心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって1979年に提唱され、行動経済学の基礎を築きました。

その功績により2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。

プロスペクト(prospect)とは「見込み・展望・期待」で「 この先は、どうなるのだろう? 」という見通しのことをいう英単語です。

プロスペクト理論をお年玉で説明します。

毎年、お年玉を5,000円もらっていたA君

今年は、中学生になったのでお年玉は10,000円くらいもらえるかな?と期待( プロスペクト )します。

ですが、中を開けてみると8,000円でした。

この時、A君はがっかりするでしょうか?

それとも、去年より3,000円も多い!と喜ぶでしょうか?

今までに経済学は「 3,000円 」も多いから得をして喜ぶはずだと考える学問でした。

ですが、人間はシンプルではなく、人はあらゆる局面で、参照点をつくると考えたのが行動経済学プロスペクト理論です。

✅ 参照点とは

● 参照点(Reference Point)とは、プロスペクト理論において利得と損失の判断を分ける基準点である。 引用元:みずほ証券株式会社・一橋大学大学院経営管理研究科

中学生だから今年は、周りの金額や腹積もりで「 このくらいだろう 」と期待値( 参照点 )してしまう。

期待値より、上か下かで嬉しかったり、悲しかったりするのがリアルな人間であると考える。

3,000円が情報や状況によってはマイナスになると説くのがプロスペクト理論です。

以前の経済学では説明できなかった事例を、「 人間は常に合理的に考え行動する 」から「 人間は状況や条件によって非合理的に考え行動する 」と理論と現実にズレが生じていることを提唱した理論と言えます。

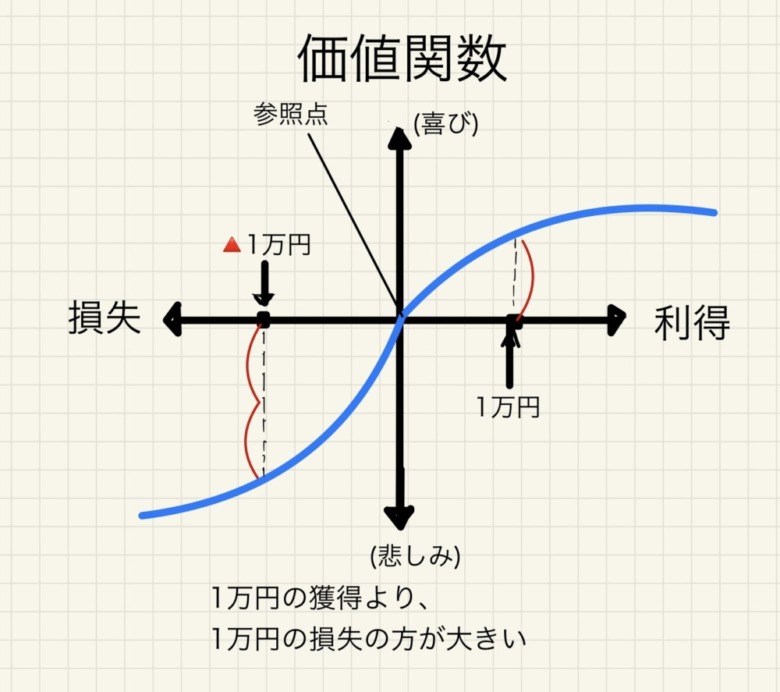

プロスペクト理論の柱① 価値関数

プロスペクト理論では

● 人は物事を今までの経験や体験から判断する為に無意識に参照点を作る

● 得られる利益や被る損失をそれらの確率によってどのような判断をするか?

価人間はどういう基準で価値判断をしているのかを表したのが「 価値関数 」です。

横軸に人間が感じる損失や利得の程度、縦軸に価値の大きさを設定します。

価値関数のグラフからわかるのが、右側のグラフでは得をする喜びはある地点から平行線をたどりますが、左側のグラフは喜びより悲しみの方が2倍の下降線をたどります。

このことから得をする喜びよりも、損をする悲しみ方が2倍になるとわかります。

だからお年玉が、いつもより3000円増えたのに、自分が期待していた金額より低かったことで悲しみを感じるのです。

次は、確率加重変数についてです。

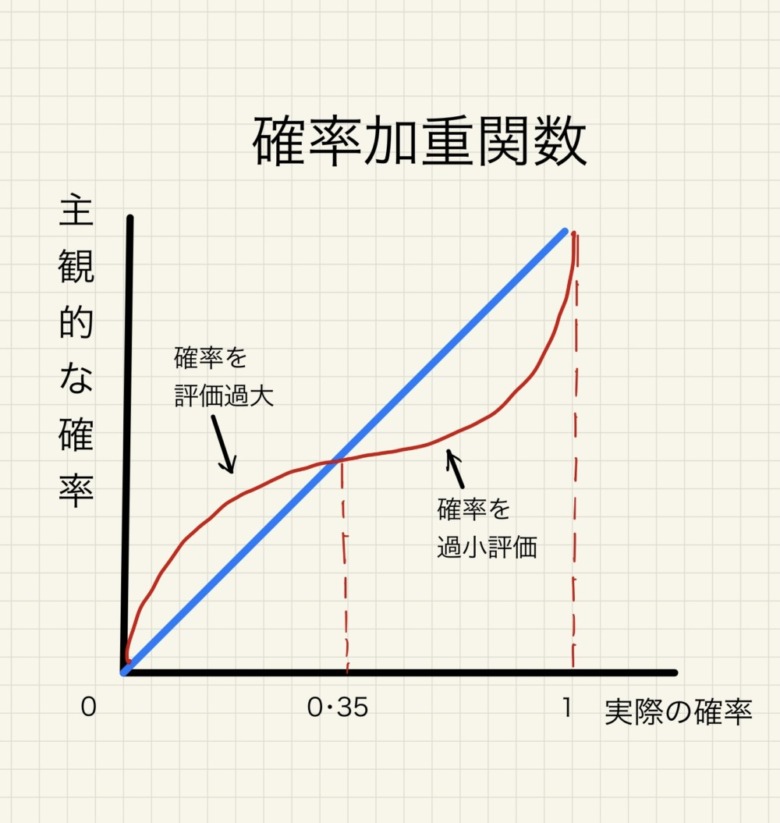

プロスペクト理論の柱② 確率加重変数

確率加重関数は、人が主観的に感じる確率を表しています。

私達の確率に対する感情は、大きく分けて2つあります。

① 低い確率を過大評価してしまう。

例えば「 ギャンブル 」宝くじやパチンコ・競馬などのギャンブルは事業者や国が運営していてその運営者が胴締めとなりお金を集めます。

その集めたお金から、運営料金を差し引いて、残りを当選者に配当します。

競馬▲25%ほど 1,000円購入で▲250円

宝くじ▲50%程度 1,000円購入で▲500円

収益率から考えれば、ギャンブルは買った瞬間にお金をとられていることになります。

損失からのスタートです。

次に「 宝くじ 」、当たる確率は、宝くじで1等1億で2,000万分の1、とても低い確率です。

ギャンブルは、さらに負け続けると「 一発逆転 」の低い確率に騙され状況や条件によって、その確率( 期待値 )を歪めて解釈し判断する。

低い確率を過大評価する状態が生まれるのです。

② 高い確率を過小評価してしまう。

これは、飛行機がわかりやすいと思います。

飛行機が墜落する確率は宝くじが当たる確率より低いと言われています。

確率は2,000万分の1以下です。

ですが、飛行機が落ちることを人はイメージできるので落ちない高い確率を過小評価して、不安を抱くのです。

この2つのことから人間は常に、合理的に判断していないと言えます。

損失回避性とプロスペクト理論

プロスペクト理論を構成する要素として損失回避性があります。

人間は、『 絶対損したくない! 』という強い心理が影響して、喜びと悲しみの大きさの絶対値は、同じではなく損失を被ったときの悲しみの方が利得を得る喜びより大きくなる

そして、人間は損失を強く認識すると説明しました。

損失を強く認識する、損失回避性によって起こる事例を紹介します。

損失回避性によって説明できること3つ

保有効果

保有効果とは、持っていることに価値を置きそれを手放すことを嫌がる効果。

保有効果を説明するのにわかりやいのが断捨離です。

「 物を捨てられない人 」たちがいます。

いつか使うかも・・・

使う日は永遠にこないのですが。

これは、持っていることに価値を置きそれを手放すことがもったいないと、思い損失を感じるからです。

現状維持バイアス

現状維持バイアスとは、ある状態から移行することを嫌がり現状維持を好むこと。

現状維持バイアスを説明するのにわかりやすいのが携帯電話です。

皆さんも、今使っている携帯電話より料金がお得な携帯会社はご存知だと思います。

ですが、変更出来ない。

今の状態から移行することを嫌がる人は、慣れ親しんだものに愛着が湧き、手放すのことへの損失を感じるからです。

デフォルト効果

デフォルト効果は、デフォルト( 初期値 )状態をそのまま続ける人が多いという効果。

わかりやすいのが、「 メールマガジン 」読みもしないのに、配信停止がめんどくさくて、そのまま放置してしまう、わざわざ変更しない。

臓器移植でも、初期値のオプトイン方式( 臓器移植をすると意思表明 )とオプトアウト方式(臓器移植しないと意思表明 )での初期値( デフォルト )が違えば同意率が違ってきます。

オプトアウト方式(臓器移植しないと意思表明 )のほうが同意率が高いそうです。

✅ 合わせて読みたい記事

まとめ

プロスペクト理論は、貰う嬉しさよりも失う損失の方が大きく感じる理論です。

「 得( 利得 )」に注目するとリスクを回避するという傾向になります。

人間は、利益が得られる場合は100%の確率を望み危険を避ける傾向があり損失を被りそうな時は、1%の確率でもギャンブルしてしまいます。

損失回避性でも、平均的な利得が同じなら確実な方を選ぶそして、平均的な損失が同じならあえて危険をおかし高いリスクを選びます。

プロスペクト理論は、いたるところで販売テクニックとして使われています。

悪い例が、人間の「 起こりもしない恐怖 」につけ込み商品を売りつける行為

これは、一歩間違えば詐欺行為にもなります。

プロスペクト理論を正しくしり、正しく使うことをおすすめします。

悪用厳禁です。

参考文献

週刊東洋経済編集部. 行動経済学で賢くなる. オーデイオブック完全版, 244,

©東洋経済新報社, 2017.

https://onl.bz/VJLDcTJ

ダニエル カーネマン. ファスト&スロー. Translated by 村井章子,

オーデイオブック完全版, vol. 下巻, 早川書房, 2020.

https://onl.bz/2FCHtdi

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません