【料理人でもわかる 】 ナッジ理論で正しく人を動かす

もしあなたが、人を無理に動かすことなく、優しく働きかけることで、反発されずに思った行動をとってもられるとしたらどうでしょうか?

そして、行動するメッセージを伝える方法をうまく考えて、お金をかけずに良い結果をえられるとしたらどうでしょう?

こんにちは!

料理人になり、独立開業して15年になるよしさんです。

今回は、個人経営をしている人なら、知っていて損はない「 行動経済学の中のナッジ理論 」を詳しく解説します!

このナッジ理論を理解することは、消費者行動の理解やビジネス戦略において、おどろくべき効果を表します。

✅ この記事の内容

● 経済学から行動経済学へ

● バイアス( PSYCHOLOGY )とは

● ナッジ理論とは

● ナッジ理論の設計

経済学から行動経済学へ

行動経済学の研究では、これまでの経済学で考えられていた「人間像」について疑問が生まれました。

なぜなら、人々は未来が不確かな状況で意思決定をする際に、予測できない出来事に影響されることがあるからです。

この考え方をもとに、プロスペクト理論が提唱されました。

プロスペクト理論では

● 人々が選択をする際に、将来の不確かな出来事にどのように影響されるかを考慮します

● 従来の経済学では見落とされていた、人間の意思決定の異なる側面を理解することができる

✅ 合わせて読みたい記事

特に、現在と将来でいつ行動するかの意思決定において従来の経済学では、決めたことはなにも変化がなければそのまま実行できると考えます。

ですが、皆さんも経験があると思います。

● 後回しの夏休みの宿題

● ちらかった部屋の片付け

●たまったメールの返信

● 今年の目標だったダイエット

● 医者に言われた禁煙

わかっているけど、ついつい先延ばしにしてしまい後悔すること。

これは、人間がもつ「 バイアス 」が原因です。

そこで、「 人間がより良い行動を取るためにはどうすればよいか? 」と考えられたのが『 ナッジ理論 』です。

次の章より、『 バイアス 』と『 ナッジ理論』の関係について紹介していきます。

竹林正樹著「 心のゾウを動かす方法 」はとても参考になります。

バイアス( PSYCHOLOGY )とは

バイアスとは、「 思考や判断に特定のかたよりをもたらす思い込み 」思考の歪みです。

では、あなたに質問です。

なぜ、人間は健康が大切だとわかっているのに、健康に良いものを実践しないのか?

これは現状維持バイアスが影響しています。

人は、今問題がなければその状態を変更するための挑戦や取り組みを嫌がります。

現状維持をすることで損失回避ができると思いこむからです。

《 健康診断の例 》

● 今は健康で問題がおきていない状態なので変更される不安がある

● 今まで問題がおきていない状態を失うと思ってしまう

● 今まで問題が起きていない状態失うことを損失と感じてしまう

●「 今はどこも悪くないし、自分は大丈夫 」と過信してしまう

だから、健康診断を受けるのを先延ばしにしてしまうんですね。

《 人間の意思決定がされるとき 》

● 脳の中で直感と理性が働く

● 人間の判断は95%で直感が絶えず働いる

● 直感は効率的に処理する役目がある

● 人間の直感は、巨大でなおかつ本能的で強力、しかもコントロールがむずかしい。

● 理性は直感だけでは処理できない時にだけあらわれる

● 処理のために大きなエネルギーが必要になる

脳はなまけものなので大きなエネルギーを使うのを嫌います。

だから判断を、直感的に処理しようとします。

これがバイアスです。

《 バイアスとは? 感情や経験が判断に与える影響 》

● バイアスとは?

・ 普段の生活で感じたり経験したりすることで、判断に歪みを与える現象

● 同じ情報でも異なる受け取り方

・ 感情や経験によって、同じ情報でも受け取り方が変わってしまう

● 判断が正反対になることがある

・ 同じ出来事でも、感情や経験によって判断が正反対になり、理解しがたいことに

● 客観的な視点が重要

・ バイアスから解放され、感情や経験に左右されないように心がけ、客観的にみる

意思決定におけるバイアス

● 価値の相対性

人は、価値を単体で決めることができない、相対的に比べる心理があります。

● おとり効果

あきらかに劣っている選択肢をあえていれることで、比較する物の価値を変化させる心理のことです。

● アンカリング効果

提示されたものを基準にして考えてしまうことで、最初にふれた価値にひっぱられて判断する心理を表します。

先延ばし行動のバイアス

● デフォルト効果

人はわざわざ変更するのを面倒に思い、意思決定や選択が最初に設定されている

初期値( デフォルト )に影響される心理傾向

● 現状維持バイアス

単純接触効果によって、人はその行動や物が好きになります。

好きなれば、その状態を維持しようとします。

その結果、新しいことに挑戦する際、いまの状態を失うことに恐れを感じ現状を維持しようとする心理です。

● 正常性バイアス

予期しない危機的な事態のときに、「 自分は大丈夫 」といった先入観や偏見が都合の悪い情報を無視したり過剰評価して、物事を正常な範囲だと自動的に認識する心理です。

思い込みのバイアス

● 一貫性バイアス

現在の行動を見て、過去や未来の行動も一貫性をもたせて認識して、人の行動や言動には一貫性があると思い込む心理です。

● プラセボ効果

最新で有益な情報によって人の思い込みに変化が起こり、薬ではない物でも症状が緩和されたり改善したりする心理効果です。

●保有効果

自分が保有しているものに愛着をもつことで、価値を高く感じてしまう心理です。

人の意思決定に対して影響をおよぼす「 バイアス 」について説明しました。

次に、「 ナッジ理論 」を紹介しますね。

ナッジ理論とは

『 ナッジ理論 』は2008年に、アメリカの経済学者リチャード・セイラー教授と法学者のキャス・サンスティーン教授によって提唱され、2017年にセイラー教授がノーベル経済学賞を受賞して、ナッジ理論が一層注目されました。

従来の経済学では、計算能力にすぐれ情報を最大限に利用して利益を最大にし計画を立てて実行できる人「 合理的経済人( ホモ・エコノミスト )を前提としています。

ですが、現実はそのような人間ばかりではありません。

人間には「 バイアス 」があることを理解した上で、行動経済学的特性で、より良いものに変えていこうと考えられたのが「 ナッジ理論 」です。

もう少しわかりやすくすると

『 ナッジ理論とは?「 バイアス 』を理解して良い選択を促す考えかた 』

● ナッジ理論では、人のバイアスを知っていて、その影響を上手に利用することで、良い選択を促そうとする。

● ナッジ理論を使うことで、人々がより良い行動をとるようになり、社会全体がポジティブに変わることが期待されている。

悪い生活習慣や悪い習慣は人間の健康や人生に害を及ぼし、その誘惑は強力です。

いままでは、利得となる情報提供で人を動かしていました。

ですが、人の行動を変えるのは簡単ではありません。

そんな時に、「 背中をそっと後押しする アプローチ 」

ナッジをすることは親の象が、子供の象を危険な場所や方向にいかないように鼻で後押しする、これと同じです。

ナッジ理論の事例①

オランダにあるスキポール空港での実験で空港の男子トイレ( 小便器 )に、「 ハエ 」の写真を貼った実験を行った結果今までの、清掃費を8割減少させる結果になりました。

これは、人は「 的がそこにあると狙いを定める 」という心理を利用したことでトイレを集中してするようになり、汚れにくくなった事例です。

ナッジ理論 事例②

日本が2013年のブラジルW杯出場を決めたあの夜。

渋谷のスクランブル交差点は、興奮冷めやらぬサポーターで溢れかえっていました。

警察はスクランブル交差点を封鎖強行な対応にネット上では不満の声も

その時あらわれたのが「 DJポリス 」興奮するサポーターに向けて「サポーターは12番目の選手です。ルールを守りましょう」

「フェアプレーのチーム、日本代表のサポーターにふさわしく、ルールとマナーを守った行動をお願いします」と呼びかけます。

これにより、混雑や事故もなく安全に誘導できました。

これこそが、「 背中をそっと後押しする アプローチ 」です。

ナッジとは、選択の余地を残しながらも、より良い方向に誘導することです。

ナッジ理論の設計

人が行動を起こすための条件として4つの段階があります。

1 正しい情報の提供

2 背中をそっと押す

3 褒美や罰を設定

4 強制

( 介入のはしご :大島 明 2013を改変 )

( 引用元|アドバンテッジJOURNAL | ナッジとは?健康経営推進にも使える考え方 )

ナッジは、2の背中をそっと押すにあたります。

ここからは、具体的な使い方を解説します。

ナッジを具体的に使うときのポイントは人の直感に訴えることです。

そして

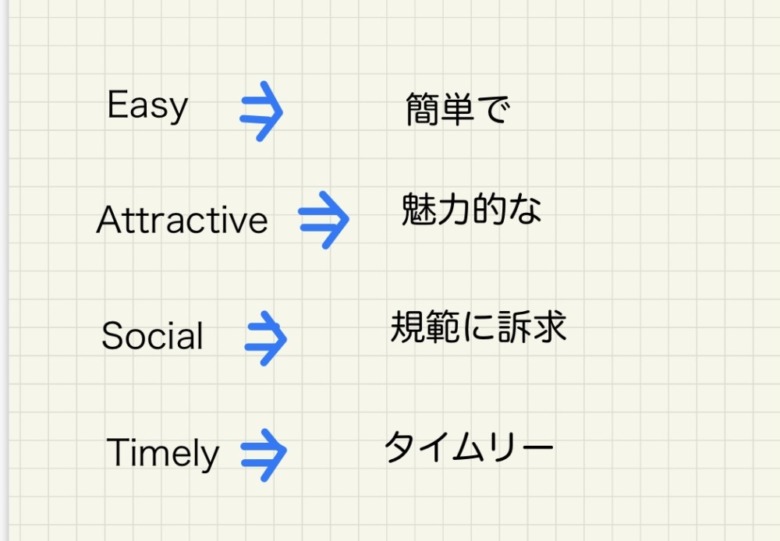

人が直感的に動くためには4つのことが満たされることが大事だとされています。

- 簡単である Easy

- 魅力的である Attractive

- 規範に訴求 Social

- タイムリー Timely

頭文字をとった、EASTのフレームワークが有名です。

それでは、EASTのフレームワークをつかい健康診断を例にナッジ理論を考えてみましょう!

定期的に健康診断を受けて貰うためにどうすればよいか?

これを考えた良い例があります。

住友生命の基準達成項目数に応じて、ポイントを獲得獲得ポイントに応じて保険料が変動する

そして、健康チッエックに関してもうれしい特典があります。

● Easy ( 簡単 )

ポイント付与することでポイント獲得をめざし健康維持に繋がる

健康チェックを手軽に習慣化できる設計になっている

● Attractive( 魅力的な )

毎年の人間ドック・健康診断や日々のカラダのチェックがおトクに

● Social( 規範に訴求 )

・ 無駄な医療費が削減できる

・ 未然に防げば、医療費がかからない

・ 生命保険の費用も抑えられる

● Timely( タイムリー )

生命保険に加入するだけで健康維持の増進に繋がる設計

生活習慣の改善や学習の継続、マーケティングなど、調べれば身近なところにナッジ理論は使われています。

まとめ

このスキルを体系的に結びつけることで、誰もがナッジを使った行動支援ができるようになります。

ナッジ理論の考えのベースになるものは、リバタリアンパターナリズム

「 人間は自由意志で行動して良い 」と言うものを大前提にしています。

ナッジは正しく使わないと、人を操る道具になります。

ナッジによって、誰に利得があるのかをしっかり考えないといけません。

個人の私利私欲のために使うものではないと、あらためて認識することが大切です。

人の生活がより良いものになることが、ナッジ理論の役割だから。

政府の日本版ナッジ・ユニット有識者委員などを通じて行政や企業のナッジ戦略を支援する

著者の本です。 竹林正樹著 「 心のゾウを動かす方法 」

【 参考文献 】

竹林正樹 竹林 正樹. “はじめてのナッジ.” 竹林正樹 公式サイト, 4 Dec. 2020, https://onl.sc/3y8YZQ3.

大竹文雄, and ナレーター 四宮 豪. 行動経済学の使い方. オーデイオブック完全版, Audible Studios, 2021. https://onl.sc/3az4fhB.

![]()

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません